Die 40er

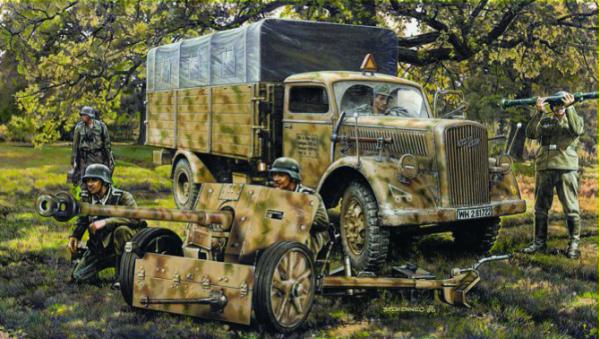

Auf Weisung des NS-Regimes wurde die Pkw-Produktion im Oktober 1940 eingestellt. Während des Zweiten Weltkrieges stellte die Firma mit dem 3-Tonnen-Lkw Typ Blitz „S“ (Standard) den wichtigsten Lastwagen der Wehrmacht her. Neben der Blitz-Lkw-Produktion und der Motorenfertigung wurden in den Fabrikhallen von Opel in Rüsselsheim Teile für Raketen und Torpedos sowie Komponenten für die Junkers Ju 88 und Messerschmitt Me 262 hergestellt.

Bis 1943 waren in Rüsselsheim über 18.500 Personen beschäftigt; im Juli und August 1944 wurden die Werke in Rüsselsheim und Brandenburg durch alliierte Luftangriffe stark beschädigt, im Januar 1945 erreichte im Zuge der katastrophalen Rohstofflage diese Zahl mit knapp 6.000 Beschäftigten einen Tiefpunkt.

Das Engagement von General Motors beim späteren Kriegsgegner Deutschland wurde vom damaligen Geschäftsführer von GM mit den hohen Profiten gerechtfertigt, die wegen der Devisenbewirtschaftung in Deutschland allerdings bis 1941 nur eingeschränkt über die Schweiz in die USA transferiert werden konnten. 1942 konnte General Motors seine Tochtergesellschaft Opel als Vermögenswert in Feindeshand finanztechnisch abschreiben. Bis Kriegsende produzierte Opel 1,1 Millionen Fahrzeuge.

Im Auftrag der amerikanischen Militärregierung wurden ab Juli 1945 drei Jahre lang zunächst über 1500 beschädigte Pkw, vorzugsweise Opel-Modelle aus der Vorkriegszeit repariert und in den späten 1940er Jahren monatlich 500 Kühlschränke unter dem Namen Opel Frigidaire hergestellt.

Das Jahr 1945 geht in die Firmengeschichte als das Jahr ein, in dem kein einziges Opel-Fahrzeug produziert wurde: Der erste „Nachkriegs“-Opel war ein „Blitz“-Lkw mit 1,5 t Nutzlast, der am 15. Juli 1946 das Werk Rüsselsheim verlässt, das noch 1944 zur Hälfte zerstört wurde.

Das nach der Zerstörung bereits wieder produktionsbereite Lkw-Werk Brandenburg sowie die Rüsselsheimer Anlagen für die Kadett-Produktion mussten Mitte 1946 auf Beschluss der Siegermächte als Reparationsleistungen in die Sowjetunion transportiert werden. Der „Kadett“ wurde dort als Moskwitsch 400 weiter produziert.

Moskwitsch 400 Moskwitsch 400 |